剣道の基本

2025年11月29日

Recent Posts

(これは孫の夏休み体験です。長編です)

東京と奄美とデュアルライフを始めたジィジに誘われて、奄美大島に行ってきました。

小さい時に行ったことがあるけど、ちょっぴり大人になってから初めて、楽しいことが一杯の旅でした。

奄美大島の北から南まで順番に行ったところを紹介しまーす。

パラグライダー遊覧飛行!

北にある、奄美市笠利の浜からグライダーで、空を飛ぶ。エンジン付き、ドライバー付きなんだけど、自分の身体がそのまま空中に浮いて、山を越え、海の上へ。

続けて、近くにある最北端の夢見る亀さん。奄美十景のあやまる岬は、海と繋がったプールがあって、魚も入ってくるんだって。

奄美パーク、原ハブ屋、ハートロック、ソフトクリーム

空港近くの奄美パークにちょっとだけ寄った。田中一村の展示は見なかったけど、昔からのオジイと一緒に写真を撮れた。

そして、少し南へ行くと、原ハブ屋の”ハブと愛まショー”。怖いけど、ショーを絶対に見るべき。展示箱の中のハブとは迫力が違う。

龍郷町に入ると、噂のハートロック。潮の引きが足りなかったけど、ちゃんとハートだ。ハートの先はサーファー憧れの手広海岸の波、世界大会も行われたんだって。

近くには、山羊のミルクを使ったソフトクリーム屋さんもある。山羊もいる。おいしかったー。

深い入り江の龍郷湾を進むと小浜公園があって、西郷隆盛の家族の像があった。明治維新で活躍したけど、途中で奄美大島に流されて、暮らしたことがあるという。龍郷町にとって、縁の深い偉人(奥さんが島の人、でも奄美に1人残った)で、尊敬されている。その反対側には、島のブルース碑があって、三沢あけみの歌が聞ける。作曲した人が龍郷に住んでいたんだと。

ジィジの家

龍郷町の南端、秋名幾里、ジィジの鍼灸院でーす。

裏庭には大きなバナナの木が、でも実は小さい。島バナナといって甘いんだって、熟するのにまだ一ケ月以上というので食べられなかった、残念。

外は田んぼが広がっていて、刈った稲が干してあった。奄美で一番、田んぼが広い所だって、ジィジも子どもの頃は稲刈りの手伝いをよくしたとか。

親戚のオジイが夜光貝の細工が得意でたくさん有るから見にお出でというので行ったら、すごい、キレイ。好きなのを一つあげると言われて、貰っちゃった。いいのかなー(後はジィジよろしくね)。デザイナーの娘さんがいて、近い内にネット販売もするとか。

釣りにも行ったよ。ジィジが子どもの頃に良く行っていたという場所へ行ったけど、大潮の時期じゃ無くて珊瑚礁は見えなかった。それに潮が満ちてきて波があって怖かった。びびって、港の突堤から釣り糸を垂らしたけど、魚が見えない。次の日、少し北へ戻って、釣りに再挑戦、、、釣れなかったけど、巻き餌を巻くとたくさんの魚が集まってきて、見るだけでも楽しかった。また、海の碧と空の青と水平線の眺めも抜群。

ジィジが私が来る前の大潮の時に水中カメラで撮った秋名の海の写真を見せて貰った。子どもの時にしょっちゅう行っていて、石の一つ一つまで知っているって。次は、大潮の時に釣りに来たい。

食事会

着いた日は、料理が上手なオバアと一緒に奄美名物の鷄飯料理を作った。おいしかった。

バァバ(もう亡くなったけど)の兄の料理が得意なオジイから、お呼ばれした。イラブチ刺身、エビの天ぷら、などなど。市場から魚や肉を仕入れて、調理して売っている、プロだから、本当に美味しかった。オジイの他の兄弟や孫たちも来て賑やか。小さな孫たちが隣の部屋で走り回っていた。

料理だけでなく、パッションジュースもおいしくて何度もお替わりした。そしたら、次の日に、お土産にとパッションジュースと生のパッションやマンゴーを持ってきてくれた。生のパッションは少し頂いて、これもいい。

ジィジの家でも、ジィジの弟妹家族が大勢来て、焼き肉パーティ(おいしい豚肉と猪の肉も)をした。こっちは大人っぽい集まりで、結婚間近なペアや、今日が誕生日のオジイもいた。バースディケーキも用意されて、皆でハッピーバースデーを歌った。終わりに、夜更けだけど、花火も楽しんだ。

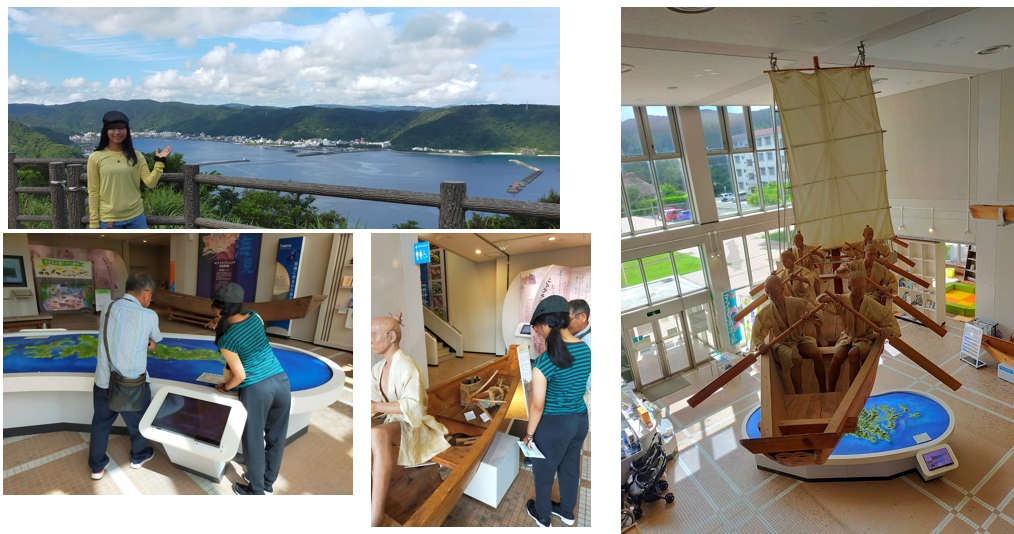

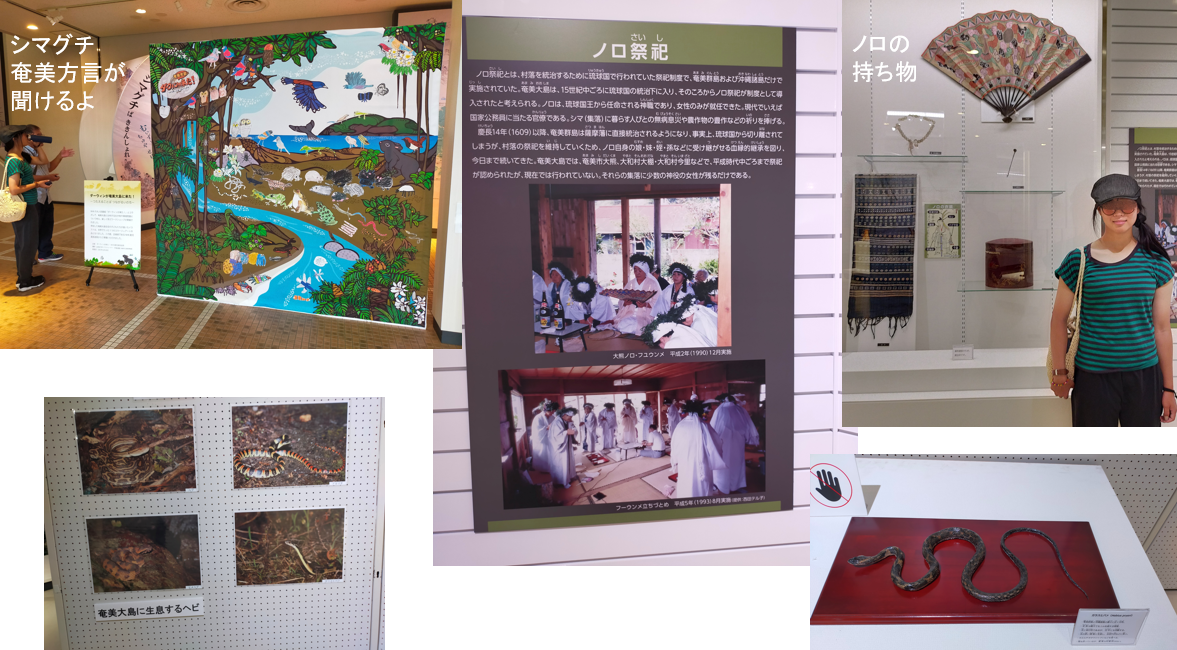

奄美博物館

一番の中心地、奄美市名瀬は展望台から見ただけでスルーして、名瀬港の端にある奄美博物館も見てきた。元博物館長のオジイが丁寧に説明をしてくれて、むっちゃ興味が湧いた。

海に囲まれて、いろんな舟があるという。舟漕ぎ競争が盛んなのも歴史を引き継いでいるとか。

ハブの特別展示もしていた。見ただけで怖い。ハブの話が良く出てくる。

ノロ神様、ユタ神様という昔からの伝統も珍しい。

オーディオボックスで奄美の方言も実際に聞けた。全然意味がわからないけど面白い。ジィジは子どもの頃の方言が今も残っている。同じ奄美でも地域(集落)で、いろいろと違う。ボタンを押すと、いくつも話してくれて、興味一杯。

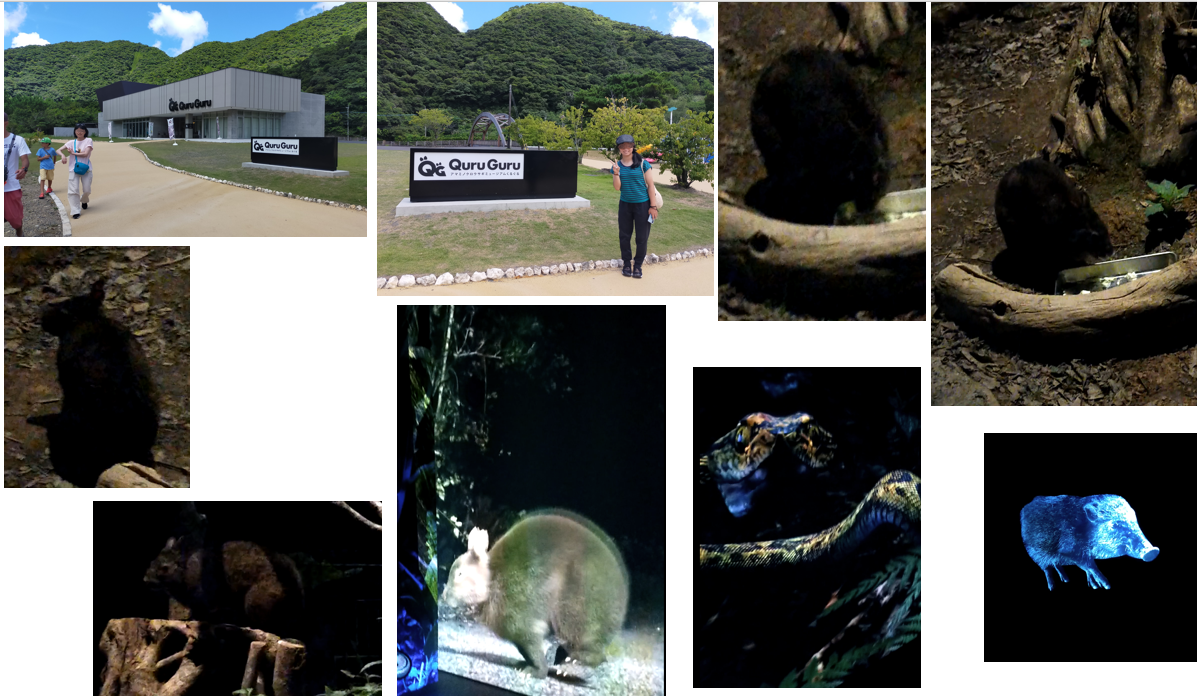

黒ウサギのミュージアム くるぐる

今年の4月20日に大和村にオープンしたばかりで、評判のアマミノクロウサギミュージアムQuru Guru(くるぐる)にも行ってきました。

クロウサギは、国の特別天然記念物だから普通には飼えないけど、ケガの治療をして野生に帰せない場合に飼育をするという。研究と展示もしていて、見ることができた。”よるにわ”という昼夜逆転した部屋(クロウサギは夜行性でーす)で、餌を食べたり、毛づくろいをしたりしていた。

また、”くるぐるの森”という真っ暗な部屋で、特殊なメガネをかけて、クロウサギのサイズになって不思議でちょっぴりキケンな夜の森というのを体験できた。猪やハブも出てくる。

向かいには、奄美野生生物保護センターがあって、奄美のいろんな自然やマングース撲滅奮闘記(ガンバリー)の展示も見られるんだと。

大和村のもう一つの名所、マテリアの滝にも行ってきた。木々がこんもりとした山の奥で、滝の上のほうに木々の隙間から空が見える。神秘的、という言葉がピッタリ、、でも、滝つぼで泳ぎたーい。

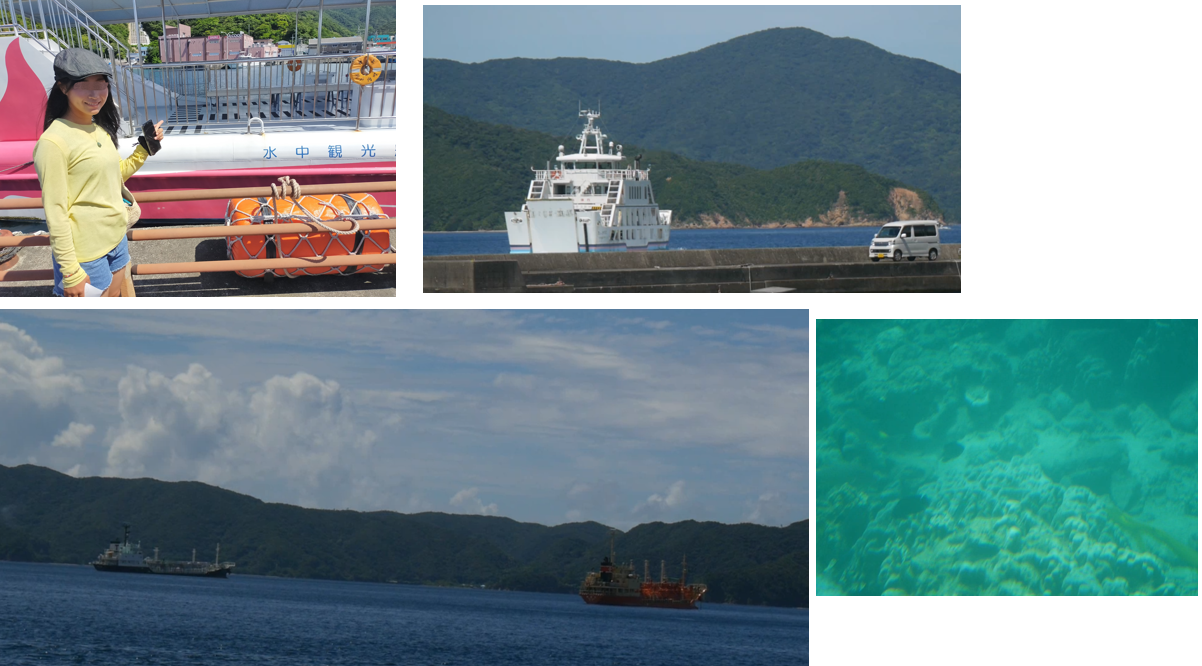

水中観光船

南にある瀬戸内町と加計呂麻島に挟まれた大島海峡を半潜水式水中観光船「せと」で見てきた。

海峡には船がのどかに浮かんでいる。テーブル珊瑚や花珊瑚の合間をいろいろな熱帯魚たちが泳いでいるのをすぐ側で見える。

海の駅せとうちの1階にある漁協直販店「海力」で食べた海鮮丼がおいしい。鮮魚・加工販売もしていて、目の前で大きな魚をさばいていた。外海(太平洋)に繋がったこの海峡で、近畿大学が養殖に成功したマグロも有名とか。

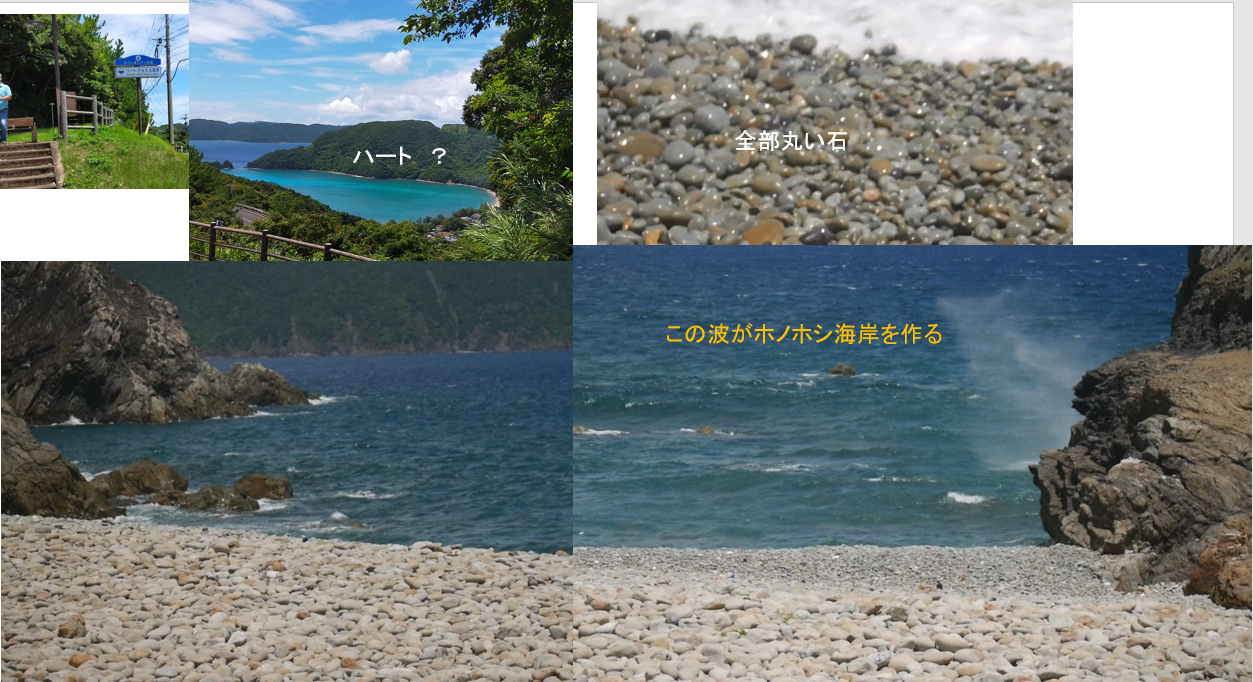

帰りがけに近くにある”ホノホシ海岸”も見た。荒い波で、丸くなった石だけがゴロゴロと集まった海辺はチョー珍しい。駐車場から海辺までアダンの林、熟れた実が珍しかった。途中に、”ハートの見える海”という看板もあった(奄美はハートが一杯)。

また来るねー

楽しい想い出一杯の旅だった。ジィジありがとう。

まだ見たいところも一杯あるし、皆とも会いたいので、大学生になったら、バイトしてまた遊びに来るよー(ジィジもちょっとだけ応援してね)。

(ジィジから)本当に楽しい時間だった。あっという間だったね。食事の後片付けをするなど、大きくなったなーと感じた。応援するから、またお出でね。

2025年9月3日

5月の連休は、毎年恒例の京都大会と55年ぶりの大阪万博に行ってきました。

恒例とは言え、コロナと左半月板の損傷で、昨年は4年ぶりに参加した。練習も不足で恐る恐る、試合だけの参加で、全国から集まる八段の先生への朝稽古も、昼間の全国のいろんな剣道家達との稽古も無しだった。今年は、もう少しチャンとやりたいと、東京では稽古のレベルを少しづつ上げて、奄美に居る時は農道を走ってきたのだが、、。4月中旬に東京へ戻って、さあ稽古とを思った矢先に、ぎっくり腰になって、顔を洗うのも辛い。参加できないかと、泣きたい気分。鍼灸の研修所の後輩に鍼をしてもらって、何とか動ける所までは来たので、そのまま参加することにした。しかし、子供相手に2回稽古をしただけで、今年も、参加することだけに意義があるトホホな結果。最初のコテメンは良い感じだったが、ビデオを見ると、踏み込みが弱くて軽い、とても一本にはならない。

稽古も出来ずに、仲間や先生方の試合を見取り稽古に終始。それでも、着いた5月2日の昼には、平安神宮そばの定宿から、近くの瓢亭(400年の歴史ある)で昼食を取り、京都が初めての仲間もいたので、そのまま、清水寺まで、観光客であふれかえっている中をぶらぶらと散歩。私以外にも足の悪い人が居たので、置いてけぼりを食わずにゆっくりと歩いて助かった。

鍼灸の患者さんにはいつも、筋肉は強さと同時に柔らかさが必要と話していたのに、腰の硬いのを承知しながら、ぎっくり腰には20年前になってから無かったので、筋肉疲労は良いことと高をくくっていた。剣道だけで無く、身体の柔軟性と筋トレにも目を向けよう。

5月3日は、いつも通りに大阪へ行き、従姉妹に鍼をして一杯やる。その前に、3月に連絡した時に、「せっかく大阪へ来るんなら、万博行ったらええやん」という言葉に午前中は万博へ行ってきた。京都から早立ちで、京阪線、谷町線 、中央線 と乗り継いで、 夢洲駅に。予約をする時に入場時間も指定する不思議な方式で、10:00予約で、40分前についた。早すぎたと思ったが、並んで動いている内に時間が過ぎた。11:00予約の人は、地べたで待ち行列だった。人が多くて、空港並みのチェックもあるので入場に時間がかかる。

今回は予約必要や混んだパビリオンに行く気は無かったので、先ずは大屋根へ。2kmを2時間かけて、そろそろと歩いて上からパビリオンの全体や大阪の町並み、港や瀬戸内海を眺めて満足。

小さな国も、自分たちの誇りとする文化伝統品を展示している。80億人からなる地球上の多様な人種民族の人たち、スタッフ、観光客、それを身近に見て感じるのも万博ならではだ。今回は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマにして持続可能な社会を共創するというので、木造など自然を使った建屋が多い。45億年の地球の歴史から見れば、20万年足らずの人類が永続というのはおこがましいが、55年前の万博は高度成長期、青春期の日本だった、わずかの間にも大きな変化があった。変化を受け入れつつ、良い方向へ少しでも舵を切ろうという気持ちになるのも良いことだ。

2025年5月20日

と題して、先日、老人クラブ会報に記事を載せました。

老人クラブ?!、、、に入るとは私も思ってなかったのですが、コロナ禍で人と会えず、剣道が再開されても膝のケガで稽古をできず見学はお断りで、家に引きこもりがち。三日間で話した言葉が、スーパーでレジのおばさんに、「支払いはカードで」と、いう一言のみ、の時があり、さすがにこれはヤバイ。と、治療に来た近所の高齢の方に話したら、老人クラブに入りなさいよと誘って頂いた。

それが2年前、杖をつきつつ参加して、私も70になりまして歳ですと言ったら、80,90の元気なおじさん、おばさんに、あんたは若い、若いと言われまくりました。杖をついていたから、集まりで、テーブルや椅子の出し入れを免除して貰いましたが、元気なら、こき使われていたんじゃ無いかと思う。

その内に、会報に何か原稿を書きなさいと会長に指名をされてどうしようと思った時に、丁度、コンピュータ研究会の夏の公開セミナーがあり、「生成AIの基礎と実践を学ぶ」というテーマ。私もよく知らないし、老人クラブの人にも世の流行を知って貰うのに良いと思い、記事にしました。

講師は、DXエバンジェリストの大澤尚さんと、診断士として講演や指導と駄菓子屋で大活躍の富田良治さんでした。

***記事***

(1)大澤さんの講演

まだアナログ社会の日本がデジタル社会へ移行するタイミングという。データを収集し、可視化するツールが進歩した。質問をすると、従来伝え難かった職人技をわかりやすく教えてくれる。中小企業でも、活用して社員が変わり、改革を進める事例がいくつも紹介された。人手不足、人材不足に悩まされている中小企業にとっては追い風になる。

(2)ところで、AIブームは過去三度あり、今や第四次AIブーム!

第一次AIブームは1950年代後半、「推論と探索」の研究が中心で地味なものだった。

第二次AIブームは1980年代に、専門家の知識を教え、現実の問題を解く「エキスパートシステム」の成功で注目。時は、ジャパンアズナンバーワンと持ち上げられたバブル期、「第五世代プロジェクト」を日本政府がぶち上げて、アメリカの干渉も招いた。その頃、AI言語であるLisp、Prologの担当をしていて忙しかったのが思い出される。

第三次AIブームは2000年代に、「ディープラーニング」の登場により、画像、自然言語、音声処理が進歩。アマゾンやGoogleが利用者のアクセスを学習して、個人個人の好みにぴったりの提案をする、恐ろしいほどのできばえ。外国語と日本語が自動的に翻訳される、音声化や文書化もしてくれる。

そして、第四次AIブームは2022年、ごく最近。ChatGPT3をはじめとする生成AIの登場によって、革命的な変化が起きた。膨大なインターネット上の情報を取り込んで、質問に答えてくれる。答えは百行でも千行でも要求しだい、挨拶文でも、問題の解決案でも、本当にびっくりするほど、尤もらしい答えが出てくる。

(3)生成AIツールとして有名なChatGPTに実際に質問してみると

質問:「老人クラブで生成AIを500字で紹介してください」、すると、すぐに。

回答:「生成AI(生成型人工知能)は、入力された情報をもとに文章や画像、音楽などを自動で作り出す技術です。老人クラブでは、日常の楽しみや趣味を広げるツールとして活用できます。例えば、昔の白黒写真をカラー化したり、風景写真を美しく加工することができます。また、俳句や詩を楽しむ方には、キーワードを入力するだけで、季節に合った新しい作品を提案してくれるので、創作のヒントにもなります。

使い方は簡単で、スマートフォンやパソコンにキーワードを入力するだけ。音声入力も可能なので、タイピングが苦手な方でも利用しやすいです。また、メッセージや手紙の作成を手伝ってくれる機能もあり、家族や友人へのコミュニケーションをスムーズにサポートしてくれます。

プライバシー保護のための仕組みも整っているため、安心して使用できます。(中略)生成AIはシンプルな操作で楽しめる、新しい趣味のサポートツールです。」と返事が来る。

(4)富田さんの講演

生成AIツールを実際に使って、その実力を見せてくれた。無料のツールでもかなりの事ができる。生成AIは世界中のインターネット上の情報を集めて分析して整理し蓄えていて、質問をすると応えてくれる。文字だけでなく、画像、音声(言葉)を元に、回答も文章や音声やと多様です。

何を質問しても、尤もらしい回答が返ってくる。詳しくも、短くも指定できる。分野はなんでもありです

(5)前回の質問を次のように変えると、

質問:「幼稚園で生成AIを300字で紹介してください」すぐに、それらしく。

回答:「生成AI(生成型人工知能)は、コンピューターがお絵描きやお話を自動で作ってくれる楽しい道具です。幼稚園では、子どもたちが好きな動物や乗り物の絵を「車を描いて」とお願いすると、AIがその絵を作ってくれます。また、「森のお話を作って」と頼むと、面白いお話を考えてくれます。

使い方は簡単で、タブレットやパソコンに話しかけるだけ。絵を描いたりお話を作るのがまだ難しい子どもたちも、生成AIのお手伝いで楽しく創作ができます。(後略)」と子供向きに説明をしてくれる。

(6)注意したいこと

このように、遊べる、楽をできる。ただ、注意するのは、「生成AIは人間のように文章を理解しているのではなく、収集したデータをつながりや頻度を数値的に処理しているので、中身の正しさは人間が確認すること」が大切で、鵜呑みにはしないことです。

また、考えるヒントに使うのは良いが、対外的に発表する時は元になるデータの確かさを自分で判断が必要。加えて他者の著作権を侵害している恐れもある。それを避けるには、自分が用意した資料だけを入力させてまとめてくれるツール(Notebookなど)が良い。

(7)歴史とこれから

ちょっと時代を振り返ると、日本は製造業の強さ、工場の機械化で高度成長期を作り上げた。一方で事務処理は、そろばんや鉛筆が表計算やワープロソフトに代わっただけで、頭を使うのは人間という考えで生産性が悪いと言われてきた。しかし、第四次AIブームで、頭を使う仕事の多くをAIがやってくれるようになる。介護サービスにも、AIロボットが頭と体力とをカバーしてくれる。これからの少子高齢化時代の救いとなりそうだ。

人間は心のこもった交流が一番の役割、このクラブが大事な場になっていきますね。

******

2024年12月13日